お祭り衣装の足元を飾る「雪駄」。

草履の底に革を張った履物で、古来から庶民の御洒落アイテムとして親しまれてきました。

お祭りで使う雪駄は「祭り雪駄」と呼ばれ、裏に金属が張り出しています。

威勢付けに水がまかれた地面でも滑りにくく、革が張ってあるから水が染み込むこともなし。雪駄は、お祭りで激しく動くのに適した設計になっているのです。

雪駄の履き方というと、ただ足を通せばいいようにも見えます。

しかしいつの時代も、足元の細かいところにこだわるのが「粋」ってもの。

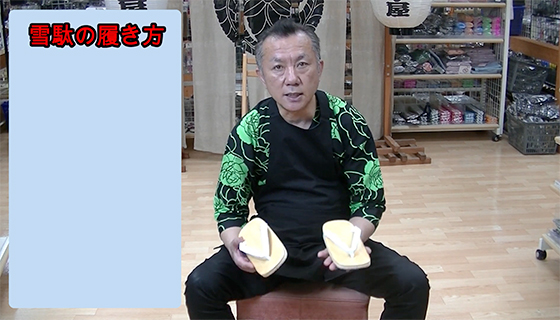

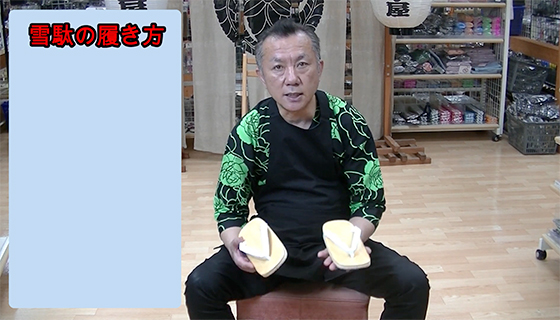

さっそく「橋本屋祭館」の黒田専務に、カッコいい雪駄の履き方を解説していただきましょう!

目次

・新品の雪駄は鼻緒がポイント!伸ばして馴染む履き方で自分のものに!

・雪駄を粋に決めるのは「かかとを出す」履き方!

・雪駄の履き方まとめ!

・「人気トップ3」のカッコいい雪駄でお祭りを練り歩く!

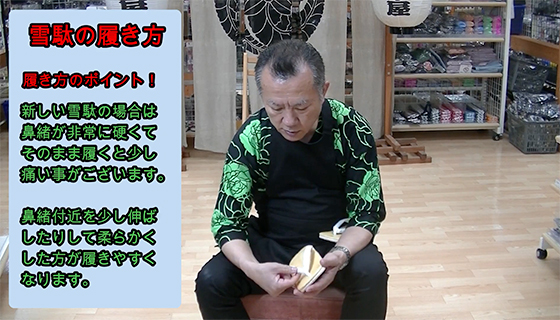

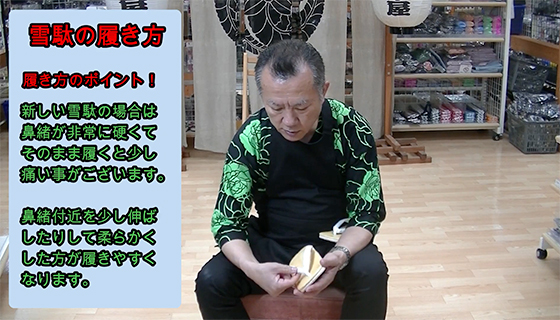

新品の雪駄は鼻緒が固い!伸ばして馴染む履き方で自分の雪駄を履きこなそう!

はい、どうもこんにちは。

「橋本屋祭館」専務の黒田でございます。

それではね、カッコよくて正しい雪駄の履き方をですね、説明していきます。

まず新品の場合、どうしても鼻緒が痛いんですよね。

新品の鼻緒は非常に固いんですよ。

だからそのまま履くのではなく、まず「鼻緒を柔らかくする」っていう作業が必要なんです。

鼻緒を押したり伸ばしたり、くりくりっとよじったりして少し柔らかくしてから履くんですね。

鼻緒は基本的に「紐」と「紙芯」でできているんでね、揉みこむことで柔らかくできるんですよ。

橋本屋祭館では鼻緒の種類をいくつもご用意しておりますんで、お好みのデザインを選んでいただければと思いますね。

最初はかなりきついんでいっぱい伸ばしたくなるんですがね、あんまり伸ばしすぎないほうがいいんですよ。

雪駄を履いてお祭りやってると、半日位でもう鼻緒が伸びてきますからね。

後で説明しますが、鼻緒の伸びきった雪駄は非常にカッコ悪い。

だから、履きはじめはキツイくらいがちょうどいいんです。

後から段々伸びてきて、お祭りが一番盛り上がるときに一番カッコよくなるんです。

最初だけはちょっと痛いのを我慢する必要がありますけどね。

雪駄を粋に決めるのは「かかとを出す」履き方!

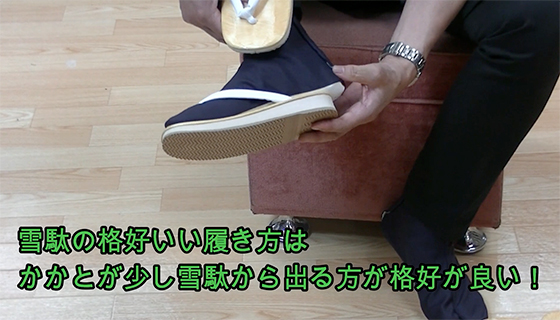

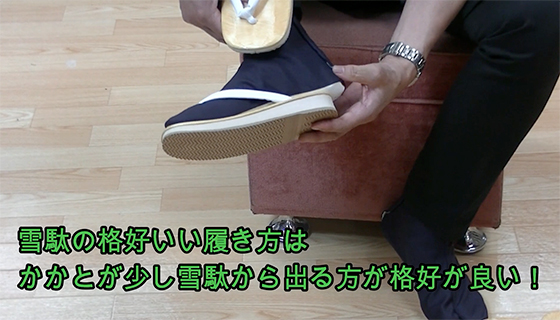

サイズ感としましては、私の履いている雪駄、これがMサイズなんですけれど。

雪駄は「かかとがちょっとはみ出る」くらいのほうがカッコいいとされていますね。

この二本の鼻緒を固定する、足の親指と人差し指で挟む部分を「坪(つぼ)」って呼ぶんですけども。

最初はこのへん、坪の周辺がきつくて足があまり入らないんですけど、鼻緒が伸びるとどんどん前に入るようになります。

そうするとかかとが雪駄にすっぽり収まってしまうのですが、そうすると非常にカッコ悪くなります。

私の場合は足のサイズが25.5cmか26cmくらいなんですけれども、カッコよく履くためにいつもMサイズを選んで履いております。

私の足でLサイズの雪駄ですと、気持ち大きい感じですね。

このように、かかとがほぼほぼ入ってしまいました。

もうちょっと入ると雪駄に収まっちゃいますね。

足のサイズ25.5~26cmの方がカッコよく雪駄を履くには、Mサイズがちょうどいいと思います。

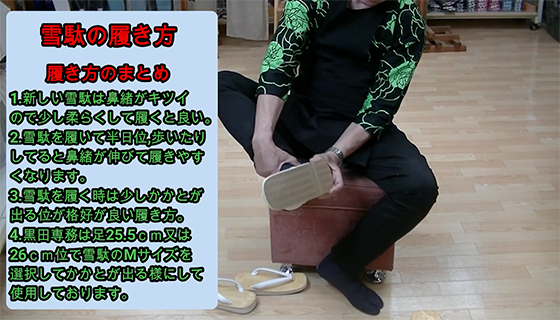

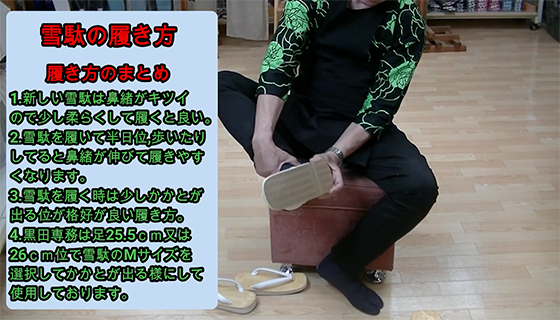

雪駄の履き方まとめ!

はい、ということでね、こちらが雪駄の履き方についてのまとめになります。

1.新しい雪駄は鼻緒がきついので、少し柔らかくして履くとよい

2.雪駄を履いて半日くらい歩いたりしていると、鼻緒が伸びて履きやすくなる

3.黒田専務は足のサイズ25.5cmもしくは26cmでMサイズを選択、かかとが出るようにして使用している

ちなみに、雪駄には色々と種類がありましてね。歩くとチャラチャラと音が出る雪駄なんかもあります。

雪駄の底に金属が付いているタイプですね。

滑り止めの役割もありますし、昔は歩くときにチャラチャラと音が鳴るのが「粋」とされていたんです。

現在でも、お祭り本番なんかで使われています。

リズムに合わせて雪駄から独特の音が鳴るので、情緒があってカッコいいんです。

もっと知りたい人は「お祭りで使う雪駄とは?」を御覧ください>

はい、以上【雪駄の履き方のポイント】をお伝えしました。

ありがとうございます!

「人気トップ3」のカッコいい雪駄でお祭りを練り歩く!

ここで橋本屋での人気の雪駄トップ3をご紹介します!

第一位:雪駄 スポンジ底 【黒鼻緒】

歩きやすいスポンジ底と黒鼻緒の雪駄がですね、橋本屋では一番人気です。

お祭りに参加する場合も見に行く場合も、しばらく歩き回ることがほとんどですから、疲れにくいスポンジ底ってのはありがたいですね。

サイズはM(縦約24cm)・L(縦約25cm)・LL(縦約27cm)の3種類がございます。

同じサイズ表記でも少し長さが異なる場合がありますので、ひとつひとつ確認することをおすすめします。

かかとが出ている方がカッコいいので、普段はいている靴のサイズより一回り小さいサイズを選んでくださいね。

「雪駄 せった スポンジ底 【黒鼻緒】」のご購入はこちらから>

第二位:雪駄 アメ底 【黒鼻緒】

第二位はアメ底と黒鼻緒の雪駄です。

アメ底ってのは強化ゴム材の底のことで、こちらは底がスポンジと強化ゴムの二層構造になっております。

スポンジだけの底よりも頑丈なので、長持ちするんですね。

滑りにくいのも特徴です。

サイズはM(縦約24cm)・L(縦約25cm)・LL(縦約26.5cm)・LLL(縦約27cm)の4規格ございます。

第三位:雪駄 【時雨/右近】 ウレタン底 黒鼻緒

第三位は時雨(しぐれ)/右近(うこん)のウレタン底の雪駄です。

神社・仏閣様のお足元として人気の雪駄でございます。

表は塩ビ系の素材でつま先を包み、裏は弾力のあるウレタン底という仕様になっています。

第一位・第二位と比べますと少しばかりお値段が上がりますが、履き心地は抜群です。

お祭りというよりも「普段使い」に適した商品です。

サイズはL(縦約25cm)・LL(縦約26cm)がございます。

「雪駄 【時雨/右近】 ウレタン底 黒鼻緒」のご購入はこちらから>

第一位から第三位まで全て黒鼻緒ということで、鼻緒の色は黒が圧倒的に人気ですね。

雪駄は色々なサイズを取り揃えてございますので、家族で同じ雪駄に揃えて出かけることもできますよ。

お祭りのような特別な日にぴったりの雪駄を探してみてください。

詳しく知りたい人は「祭り衣装をおしゃれに極める!雪駄の色・柄・種類の選び方」を御覧ください>

どんなに盛大なお祭りで、どんなにお祭衣装がカッコよくてもその足元が靴やシューズでは台無しになってしまいますからね。

雪駄はそれだけお祭りにおいて大事な存在ってことです。

頭からつま先までビシッと決まっていてこそ祭は盛り上がります。

それに、実は雪駄は普段使いにもすごく向いているんですよ。

草で編まれてるってことで通気性は抜群だし、足の裏のツボが刺激されて「健康に良い」とも言われていますね。

もっと詳しく知りたい人は「雪駄を履くと健康にいい?」を御覧ください>

ちょいと玄関に置くだけで、どこか懐かしい風が吹く。

「粋な履物」雪駄を、普段の生活にも採り入れてみるのはいかがでしょう?

初めは少し違和感があるかもしれませんが、慣れると意外と快適なんです。

お祭りの少し前に購入して、履き慣らしておくと本番で足が痛くなりませんよ!

お祭り衣装の足元を飾る「雪駄」。

草履の底に革を張った履物で、古来から庶民の御洒落アイテムとして親しまれてきました。

お祭りで使う雪駄は「祭り雪駄」と呼ばれ、裏に金属が張り出しています。

威勢付けに水がまかれた地面でも滑りにくく、革が張ってあるから水が染み込むこともなし。雪駄は、お祭りで激しく動くのに適した設計になっているのです。

雪駄の履き方というと、ただ足を通せばいいようにも見えます。

しかしいつの時代も、足元の細かいところにこだわるのが「粋」ってもの。

さっそく「橋本屋祭館」の黒田専務に、カッコいい雪駄の履き方を解説していただきましょう!

目次

・新品の雪駄は鼻緒がポイント!伸ばして馴染む履き方で自分のものに!

・雪駄を粋に決めるのは「かかとを出す」履き方!

・雪駄の履き方まとめ!

・「人気トップ3」のカッコいい雪駄でお祭りを練り歩く!

新品の雪駄は鼻緒が固い!伸ばして馴染む履き方で自分の雪駄を履きこなそう!

はい、どうもこんにちは。

「橋本屋祭館」専務の黒田でございます。

それではね、カッコよくて正しい雪駄の履き方をですね、説明していきます。

まず新品の場合、どうしても鼻緒が痛いんですよね。

新品の鼻緒は非常に固いんですよ。

だからそのまま履くのではなく、まず「鼻緒を柔らかくする」っていう作業が必要なんです。

鼻緒を押したり伸ばしたり、くりくりっとよじったりして少し柔らかくしてから履くんですね。

鼻緒は基本的に「紐」と「紙芯」でできているんでね、揉みこむことで柔らかくできるんですよ。

橋本屋祭館では鼻緒の種類をいくつもご用意しておりますんで、お好みのデザインを選んでいただければと思いますね。

最初はかなりきついんでいっぱい伸ばしたくなるんですがね、あんまり伸ばしすぎないほうがいいんですよ。

雪駄を履いてお祭りやってると、半日位でもう鼻緒が伸びてきますからね。

後で説明しますが、鼻緒の伸びきった雪駄は非常にカッコ悪い。

だから、履きはじめはキツイくらいがちょうどいいんです。

後から段々伸びてきて、お祭りが一番盛り上がるときに一番カッコよくなるんです。

最初だけはちょっと痛いのを我慢する必要がありますけどね。

雪駄を粋に決めるのは「かかとを出す」履き方!

サイズ感としましては、私の履いている雪駄、これがMサイズなんですけれど。

雪駄は「かかとがちょっとはみ出る」くらいのほうがカッコいいとされていますね。

この二本の鼻緒を固定する、足の親指と人差し指で挟む部分を「坪(つぼ)」って呼ぶんですけども。

最初はこのへん、坪の周辺がきつくて足があまり入らないんですけど、鼻緒が伸びるとどんどん前に入るようになります。

そうするとかかとが雪駄にすっぽり収まってしまうのですが、そうすると非常にカッコ悪くなります。

私の場合は足のサイズが25.5cmか26cmくらいなんですけれども、カッコよく履くためにいつもMサイズを選んで履いております。

私の足でLサイズの雪駄ですと、気持ち大きい感じですね。

このように、かかとがほぼほぼ入ってしまいました。

もうちょっと入ると雪駄に収まっちゃいますね。

足のサイズ25.5~26cmの方がカッコよく雪駄を履くには、Mサイズがちょうどいいと思います。

雪駄の履き方まとめ!

はい、ということでね、こちらが雪駄の履き方についてのまとめになります。

1.新しい雪駄は鼻緒がきついので、少し柔らかくして履くとよい

2.雪駄を履いて半日くらい歩いたりしていると、鼻緒が伸びて履きやすくなる

3.黒田専務は足のサイズ25.5cmもしくは26cmでMサイズを選択、かかとが出るようにして使用している

ちなみに、雪駄には色々と種類がありましてね。歩くとチャラチャラと音が出る雪駄なんかもあります。

雪駄の底に金属が付いているタイプですね。

滑り止めの役割もありますし、昔は歩くときにチャラチャラと音が鳴るのが「粋」とされていたんです。

現在でも、お祭り本番なんかで使われています。

リズムに合わせて雪駄から独特の音が鳴るので、情緒があってカッコいいんです。

もっと知りたい人は「お祭りで使う雪駄とは?」を御覧ください>

はい、以上【雪駄の履き方のポイント】をお伝えしました。

ありがとうございます!

「人気トップ3」のカッコいい雪駄でお祭りを練り歩く!

ここで橋本屋での人気の雪駄トップ3をご紹介します!

第一位:雪駄 スポンジ底 【黒鼻緒】

歩きやすいスポンジ底と黒鼻緒の雪駄がですね、橋本屋では一番人気です。

お祭りに参加する場合も見に行く場合も、しばらく歩き回ることがほとんどですから、疲れにくいスポンジ底ってのはありがたいですね。

サイズはM(縦約24cm)・L(縦約25cm)・LL(縦約27cm)の3種類がございます。

同じサイズ表記でも少し長さが異なる場合がありますので、ひとつひとつ確認することをおすすめします。

かかとが出ている方がカッコいいので、普段はいている靴のサイズより一回り小さいサイズを選んでくださいね。

「雪駄 せった スポンジ底 【黒鼻緒】」のご購入はこちらから>

第二位:雪駄 アメ底 【黒鼻緒】

第二位はアメ底と黒鼻緒の雪駄です。

アメ底ってのは強化ゴム材の底のことで、こちらは底がスポンジと強化ゴムの二層構造になっております。

スポンジだけの底よりも頑丈なので、長持ちするんですね。

滑りにくいのも特徴です。

サイズはM(縦約24cm)・L(縦約25cm)・LL(縦約26.5cm)・LLL(縦約27cm)の4規格ございます。

第三位:雪駄 【時雨/右近】 ウレタン底 黒鼻緒

第三位は時雨(しぐれ)/右近(うこん)のウレタン底の雪駄です。

神社・仏閣様のお足元として人気の雪駄でございます。

表は塩ビ系の素材でつま先を包み、裏は弾力のあるウレタン底という仕様になっています。

第一位・第二位と比べますと少しばかりお値段が上がりますが、履き心地は抜群です。

お祭りというよりも「普段使い」に適した商品です。

サイズはL(縦約25cm)・LL(縦約26cm)がございます。

「雪駄 【時雨/右近】 ウレタン底 黒鼻緒」のご購入はこちらから>

第一位から第三位まで全て黒鼻緒ということで、鼻緒の色は黒が圧倒的に人気ですね。

雪駄は色々なサイズを取り揃えてございますので、家族で同じ雪駄に揃えて出かけることもできますよ。

お祭りのような特別な日にぴったりの雪駄を探してみてください。

詳しく知りたい人は「祭り衣装をおしゃれに極める!雪駄の色・柄・種類の選び方」を御覧ください>

どんなに盛大なお祭りで、どんなにお祭衣装がカッコよくてもその足元が靴やシューズでは台無しになってしまいますからね。

雪駄はそれだけお祭りにおいて大事な存在ってことです。

頭からつま先までビシッと決まっていてこそ祭は盛り上がります。

それに、実は雪駄は普段使いにもすごく向いているんですよ。

草で編まれてるってことで通気性は抜群だし、足の裏のツボが刺激されて「健康に良い」とも言われていますね。

もっと詳しく知りたい人は「雪駄を履くと健康にいい?」を御覧ください>

ちょいと玄関に置くだけで、どこか懐かしい風が吹く。

「粋な履物」雪駄を、普段の生活にも採り入れてみるのはいかがでしょう?

初めは少し違和感があるかもしれませんが、慣れると意外と快適なんです。

お祭りの少し前に購入して、履き慣らしておくと本番で足が痛くなりませんよ!